こんにちは、DX攻略部のkanoです。

Snowflakeを導入しても、ダッシュボード(業務の数字をひと目で確認できる画面)が現場で見られなければ、投資対効果(ROI:投じた費用に対してどれだけ成果が得られたか)が見えにくくなります。

結果として「高いだけだった」という評価につながり、更新投資や追加の活用プロジェクトが止まりやすくなるのが落とし穴です。

本記事では、ダッシュボード定着率(対象ユーザーが一定期間に継続して閲覧し、意思決定に使っている状態の割合)を軸に、設計、Snowflake基盤、運用、KPI(重要業績評価指標:成果を測るための指標)までを一気通貫で整理します。

経営と現場の両方が納得できる「使われ続ける仕組み」を作りたい方に向けた内容です。

Snowflakeを導入するか迷っている方、また導入後に思った投資効果が得られていないと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

そして、DX攻略部では、Snowflake×Streamlitを活用した統合BI基盤構築支援サービスを行っています。

記事の内容を確認して、Snowflakeを自社に活用してみたいと考えた方は、下記のボタンをクリックしてぜひDX攻略部にご相談ください!

Snowflake導入とダッシュボード定着率の関係を整理する

最初に、Snowflake導入とダッシュボード定着率がどう結びつくかを整理します。

経営判断で重要なのは「導入したか」ではなく「意思決定のプロセスが変わったか」です。

この章では、定着率がROI(投資対効果:投じた費用に対してどれだけ成果が得られたか)を左右する理由、作るだけで終わらせない考え方、Snowflake全体(データ収集、整備、分析、可視化、業務組み込み)の中でダッシュボードが担う役割を確認します。

投資判断の材料として、どの効果をどの指標で示すべきかも意識して読み進めましょう。

ダッシュボード定着率とは(定義と目安)

ここでいう定着率は、単なる閲覧回数ではなく「業務の意思決定に使われているか」を含めて捉えます。

例えば、週次会議で必ず参照される、日次で担当者が状況確認に使う、といった状態です。

定着の状態は一足飛びには進みません。まずは「見る人が増える」次に「会議の基準になる」最後に「改善が回る」という段階を意識すると、投資判断の説明もしやすくなります。

| 段階 | 状態のサイン | 次の打ち手 |

|---|---|---|

| 立ち上げ期 | 一部のメンバーが閲覧し始める | 対象ユーザーと用途を絞り、最初の30秒で分かる画面にする |

| 定着期 | 会議や日次業務の出発点になる | 共通定義のメトリクスを固め、更新の運用ルールを整える |

| 改善期 | KPIを見て改善要望が継続的に出る | 利用ログで変化点を捉え、優先度を付けて改善を回す |

ダッシュボード定着率がSnowflake投資の成果を左右する理由

Snowflakeへの投資は、ストレージ(データの保管)やコンピュート(計算)といったインフラ費用だけでなく、データ整備やモデリング(分析しやすい形に整える設計)、運用体制の構築など、人と時間のコストも伴います。

その成果が最も分かりやすく表れる場がダッシュボードです。

経営層や現場の管理職が毎日のように開くダッシュボードがSnowflakeのデータを前提に動いていれば、「意思決定が早くなった」「定例資料の作成時間が減った」など、効果を具体的に語りやすくなります。

逆に、Snowflakeを裏方の基盤としてしか使えていない場合、現場の体感が伴わず「費用に見合っているのか分からない」という評価になりがちです。

投資対効果を示すには、使われる画面と、使われ方を測る指標の両方が必要になります。

「作ること」と「使われ続けること」はまったく別物である

ダッシュボードは一度作れば終わりの成果物ではなく、利用者のニーズや業務プロセスに合わせて育てていくプロダクトに近い存在です。

初回リリース時に「とりあえず必要そうな指標」を並べただけでは、現場は次第に見なくなり、気づけばアクセス数がほとんどゼロになってしまうケースもよくあります。

このギャップを埋めるには、「要件定義して作る」だけでなく、「利用状況を見ながら継続的に改善する」視点が不可欠です。

定着率向上の取り組みは、まさにこの後者の部分を組織的に設計することだと捉えられます。

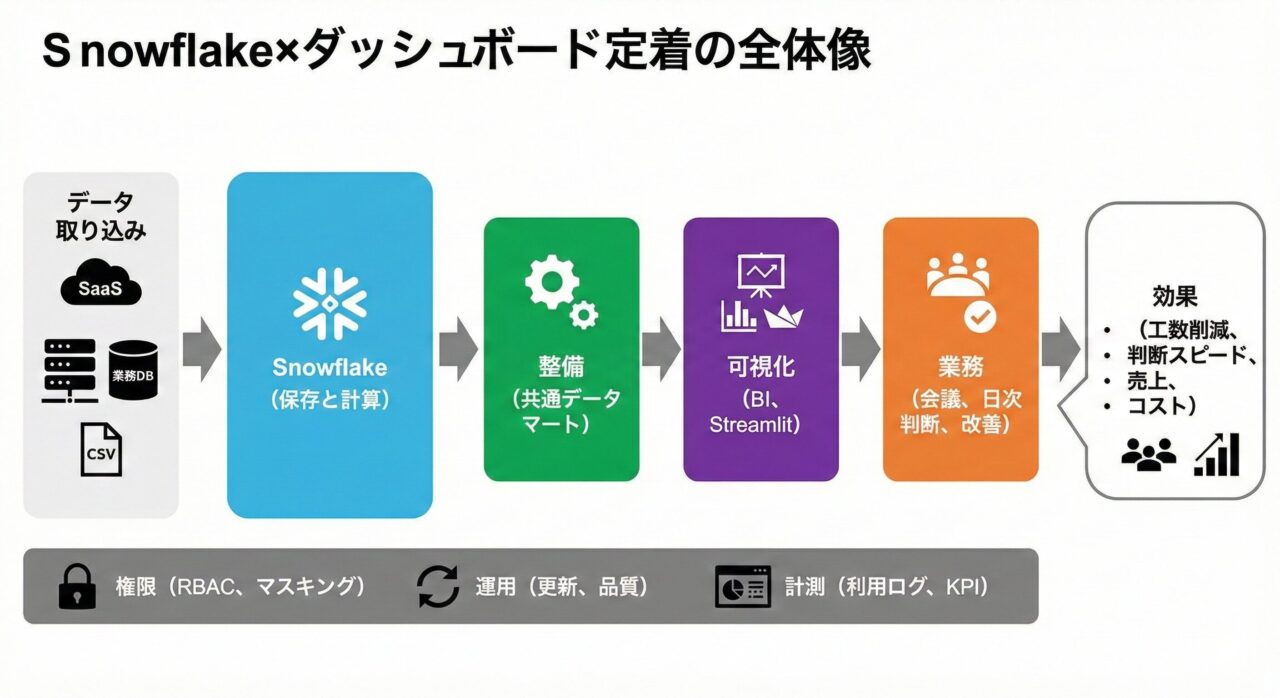

Snowflake活用の全体像の中でダッシュボードが担う役割

Snowflakeを起点としたデータ活用の全体像をざっくり描くと、データ収集・蓄積、整備・モデリング、分析・可視化、業務プロセスへの組み込みといった流れになります。

この中でダッシュボードは、「可視化」と「業務への組み込み」をつなぐ接点です。

現場のユーザーはSnowflakeそのものではなく、Snowflake上のデータを使ったダッシュボードやレポートを見ています。

つまり、ダッシュボードの質と定着度が、Snowflake活用の「見える成果」として表面化していると言っても過言ではありません。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 データ活用やDXの文脈で「ダッシュボードを作りたい」「Snowflakeで可視化したい」という相談はとても増えていますが、そもそもSnowflakeのダッシュボードがどのようなものなのか、イメー[…]

ダッシュボードが定着しないと何が起きるのか

次に、ダッシュボードが定着しない場合にどのような問題が生じるのかを具体的に見ていきます。

ここは単なる現場の不満ではなく、経営の投資判断に直結するリスクとして整理するのがポイントです。

「どのコストが残り続けるのか」「どの判断が遅れるのか」を言語化できると、定着率向上に投資する意味を社内で説明しやすくなります。

個別集計と属人化が温存されることによる非効率

ダッシュボードが使われないと、結局は各部門がExcelや既存システムの画面からデータを出し、個別に加工して集計する状態が続きます。

資料作成に時間がかかるだけでなく、「その担当者だけがどのように計算しているのかを把握している」という属人化も生まれます。

Snowflakeで共通のデータ基盤を整えても、集計が個別に行われていては、業務効率も品質も大きくは変わりません。

部門ごとに数字が食い違い経営判断が遅れるリスク

同じ売上や顧客数をテーマにしていても、「経営企画の数字」「営業部門の数字」「マーケ部門の数字」が微妙に違う、という状況は珍しくありません。

Snowflakeでデータを統合しても、ダッシュボードとしての「共通の見え方」が整っていなければ、数字の食い違いそのものは解消しきれません。

ダッシュボードが定着していれば、「まずはこの画面の数字が基準」という共通認識を持ちやすくなり、議論の出発点を揃えられます。

逆に、ダッシュボードが使われていなければ、会議の時間が「数字合わせ」で終わってしまい、意思決定そのものが後ろ倒しになります。

「Snowflakeは高いだけ」という評価になってしまう構造

ダッシュボードの定着度が低いと、Snowflakeのメリットはインフラ担当者やデータチームにしか見えません。

すると、「基盤としては良いのかもしれないが、現場の仕事はあまり変わっていない」「費用に見合っているのか分からない」といった声が出てきます。

結果として、更新投資や追加プロジェクトの承認が得にくくなり、Snowflake活用の広がりが途中で止まってしまいます。

定着率向上は、単なる“使い勝手の改善”ではなく、Snowflake投資を継続的に正当化するための重要な打ち手でもあります。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 「Snowflakeを導入したけど、思ったよりコストがかかっていた」 「もう少しSnowflakeの料金を節約したい」 こういった悩みを持つ方も多いかもしれません。 Snowf[…]

Snowflakeで「使われるダッシュボード」を設計する考え方

ここからは、Snowflake上で「使われるダッシュボード」を設計する際の基本的な考え方を整理します。

技術よりも先に、誰にどのように使ってもらうかという観点から設計していくことがポイントです。

Snowflakeの導入を検討している方は、事前にこの部分を十分に検討しておきましょう。

まず「誰が何の判断に使うのか」を明確にする

最初の一歩は、「ユーザー」と「意思決定シーン」の定義です。

経営層が使うのか、部門長が使うのか、現場の担当者が使うのかによって、必要な粒度や指標の種類は大きく変わります。

一方、現場担当者向けであれば、自分が担当する顧客や商談レベルの詳細情報に素早く到達できる導線が求められます。

このように、「誰が」「どの場面で」「どのようなアクションを決めるために」ダッシュボードを見るのかを具体的に言語化したうえで、画面構成を考えていくことが、定着率向上の出発点になります。

メトリクス設計とKPIの定義を先に固める

ダッシュボードの中身を決めるうえで最も重要なのが、メトリクスの設計です。

ここでいうメトリクスとは、「ビジネスの状態を数字で表した指標(売上やPVなど)」のことを指します。

Snowflakeの上に共通のデータマートを作る際には、このメトリクスの定義を先に揃えておくことが重要です。

売上に税を含むのか、キャンセルや返品をどのタイミングで差し引くのか、アクティブユーザーをどの期間の利用でカウントするのか、といったルールを統一し、ビューやテーブルとして実装しておきます。

定着するダッシュボードは、こうした共通定義のうえに「見せ方」を乗せているため、部門間で数字の解釈がブレにくくなります。

1画面で「最初の30秒で分かること」を決めてから作る

ダッシュボードを開いた最初の30秒で何が分かるべきかを決めてから設計に入ると、画面が「何となく指標を並べただけ」になるのを防ぎやすくなります。

例えば、「今月の売上と目標との差がひと目で分かる」「主要KPIのトレンドが悪化しているかどうかが分かる」といった具体的なゴールを設定します。

そこから逆算して、最上段にはKPIのサマリーカードを置き、中央にはトレンドグラフ、下段には詳細テーブルというように情報を配置すると、ユーザーは上から下へ自然な流れで状況を理解できます。

「見れば分かる」構成になっていることが、定着率を左右する大きな要因です。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 「データの申請から活用まで時間がかかりすぎている」 このような悩みをお持ちの経営者様や現場の方は多いのではないでしょうか? 本記事は「申請から活用まで時間がかかりすぎている」という問[…]

定着率向上のためのSnowflake基盤設計のポイント

ダッシュボード定着率を高めるには、画面の作り方だけでなく、その裏側にあるSnowflake基盤の設計も重要です。

特に、データマート(分析や可視化に使いやすい形で整理したデータのまとまり)が不安定だと、画面を改善しても効果が続きません。

この章では、共通データマート、仮想ウェアハウス(処理のための計算リソース)、権限設計など、定着を支える基盤側のポイントを押さえます。

部門横断で再利用できる共通データマートの設計

Snowflakeの強みは、全社のデータを1カ所に集約し、共通のマートとして設計できる点にあります。

営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、部門ごとに個別のマートを作るのではなく、できる限り共通の定義を持ったマートから切り出す形を意識すると、ダッシュボードの横展開がしやすくなります。

共通マートがあると、新しいダッシュボードを作るたびに複雑なJOINや計算式を一から書く必要がなくなり、「ダッシュボードを作るスピード」が上がります。

スピードが上がることで、現場のフィードバックを反映するサイクルも早まり、結果として定着率の向上につながります。

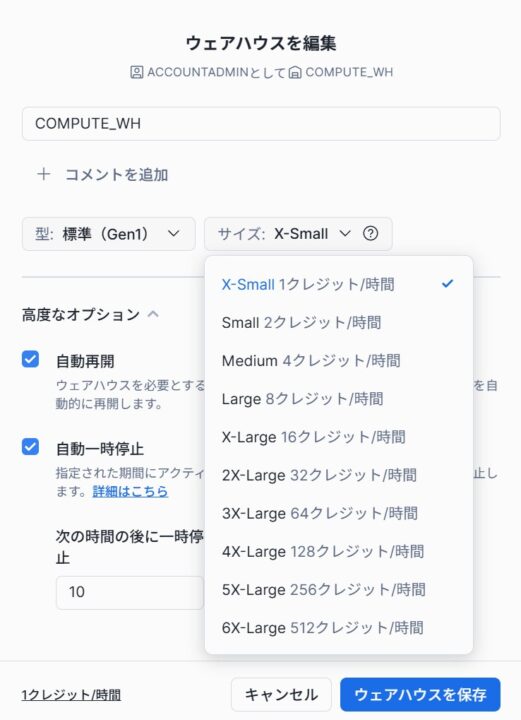

パフォーマンスを支える仮想ウェアハウスと負荷分散の考え方

ダッシュボードが重い、時間帯によって表示に数十秒かかる、といった状態が続くと、ユーザーはすぐに離れてしまいます。

Snowflakeでは、仮想ウェアハウスをダッシュボード用に分けたり、時間帯によってサイズを変えたりすることで、パフォーマンスとコストのバランスをとることができます。

例えば、業務時間帯はBI/ダッシュボード専用のウェアハウスを中〜大サイズで動かし、夜間バッチは別ウェアハウスで実行する構成にすると、ユーザーのアクセスとバッチ処理がぶつかりにくくなります。

「いつ開いてもストレスなく表示される」体験を作ることが、定着率向上には欠かせません。

権限設計とマスキングで「見せたい人にだけ見せる」状態をつくる

社員全員が全てのデータにアクセスできる必要はありませんし、むしろ情報漏えいリスクや誤用リスクを高めます。

Snowflakeでは、ロール(役割)を軸に権限を付与するRBAC(ロールベースアクセス制御:役割に権限を付与する仕組み)で、見えるデータを段階的にコントロールできます。

さらに、マスキングポリシー(表示時に値を伏せたり置き換えたりして、必要な人にだけ見せる制御)を組み合わせると、同じダッシュボードでも閲覧者に応じて安全に公開範囲を広げられます。

経営層向けには詳細な金額情報を見せつつ、現場向けには必要な範囲だけを表示する、といった制御ができていれば、「誰かに見られては困るデータが混じっているから共有できない」という理由でダッシュボードが閉じた存在になることを防げます。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 「眠っているデータを新しい売上に変えたい」 『眠っているデータを新しい売上に変えたい』と考えた時に重要なのは、売上だけでなく粗利と再現性まで設計することです。 データ収益化は、データ[…]

現場に根付かせるための運用・ガバナンス設計

基盤と画面が整っていても、運用とガバナンスが弱いと、ダッシュボードはすぐに陳腐化してしまいます。

この章では、組織としてダッシュボードを継続的に育てるための運用設計について考えます。

ダッシュボードの「オーナー」と「利用者」の役割分担を決める

定着するダッシュボードには必ず「オーナー」がいます。

オーナーは、指標の定義や画面構成の方針を決め、変更の最終判断を行う役割です。

一方で、現場の「利用者」は、日々の業務の中でダッシュボードを使いながら改善要望を出す役割を担います。

Snowflake導入の責任者やプロジェクトオーナーが、各ダッシュボードのオーナーを明確に指名しておくことで、運用の責任がクリアになります。

変更フローとレビューのルールをシンプルに整える

ダッシュボードの変更をどう管理するかも重要なポイントです。

要望が出てから本番反映までの流れが複雑すぎると、改善スピードが落ちてしまいます。

例えば、「要望受付→設計レビュー→ステージング環境での確認→本番反映」というシンプルな流れを決めておき、変更履歴や影響範囲を簡単に残せるようにしておくと、安心して改善を続けられます。

Snowflake上のビューやマートのバージョン管理も、同じ流れの中で扱えると運用負荷を抑えられます。

現場からの改善要望を吸い上げるフィードバック窓口を用意する

定着しているダッシュボードほど、現場からの細かな改善要望が出てきます。

「このフィルターがほしい」「このグラフの粒度を変えたい」といった声を拾い上げる窓口を最初から用意しておくと、ユーザーは安心して使い続けられます。

専用のチャットチャンネルやフォームを用意し、要望の受付状況や対応状況を簡単に共有できる仕組みを作っておくと、「言っても変わらないから使わない」という負のスパイラルに陥ることを防ぎやすくなります。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 「Snowflakeの導入を検討しているが、実際の操作感などを知りたい」 「テスト環境でどのようにデータ活用できるか体験してみたい」 Snowflakeの導入を考えている方の中に、上[…]

ダッシュボード定着率を測るKPIと改善サイクル

定着率を高めるには、「どの程度使われているのか」を定量的に把握することが欠かせません。

この章では、定着率を測るためのKPIと、それを使った改善サイクルの考え方を整理します。

定着率を見える化するための指標設計(利用率・頻度・カバレッジ)

ダッシュボードの定着度を測る指標として、例えば次のようなものが考えられます。

- 「利用率」対象ユーザーのうち、一定期間内にダッシュボードを閲覧した人数の割合を見ます。

- 「利用頻度」週に何回、月に何回アクセスされているかを測ることで、「会議の時だけ見るのか、日常的に見ているのか」が分かります。

- 「カバレッジ」重要な業務プロセスや会議のうち、どれだけがSnowflakeダッシュボードを前提に行われているかを定性的に評価します。

これらを組み合わせることで、単なるアクセス数以上の「定着の度合い」を把握できます。

注意点:定着率KPIの落とし穴

定着率の計測は便利ですが、数字だけで判断すると誤解も起きます。

例えば、閲覧はされているが意思決定には使われていない、ダッシュボードを開きっぱなしで実態より高く見える、といったケースです。

KPIは「見る行動」と「使う行動」をセットで捉え、定量データと定性(ヒアリング)を組み合わせて判断しましょう。

また、計測期間(週次、月次)を固定し、改善前後の比較ができる状態にしておくと、投資判断の説明資料にも流用できます。

| 指標 | 何を測るか | 見方の例 |

|---|---|---|

| 利用率 | 対象ユーザーのうち、期間内に1回以上閲覧した人数の割合 | まずは対象者の定義を絞り、増減の理由を確認する |

| 利用頻度 | 1ユーザーあたりの閲覧回数や閲覧日数 | 会議の時だけ見ているのか、日常的に見ているのかを判別する |

| カバレッジ | 主要会議や業務プロセスがダッシュボード前提で回っている度合い | 定例会議のアジェンダに組み込み、参照が習慣化しているかを見る |

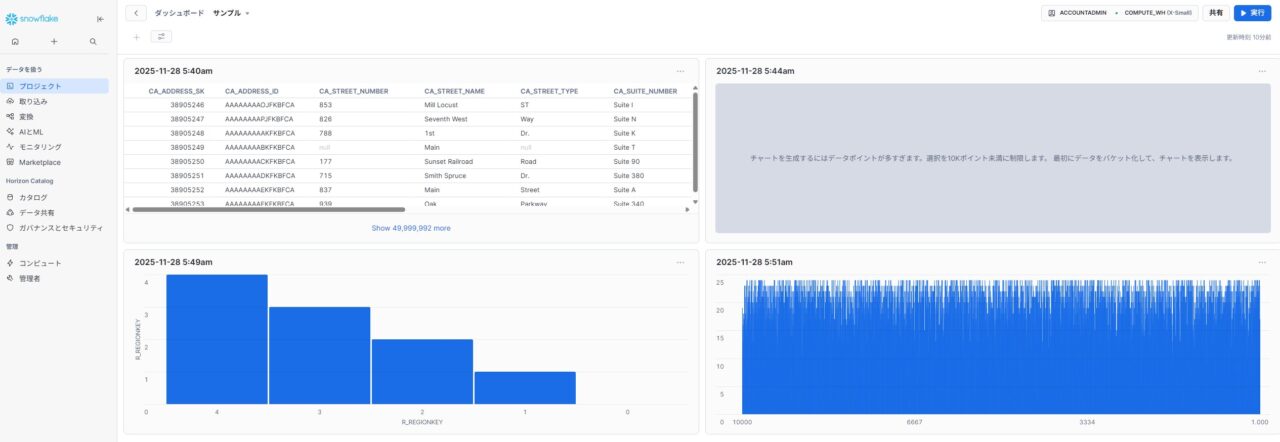

Snowflake上で利用ログを集計し「使われ方」をモニタリングする

ダッシュボードの利用ログは、BIツール側やSnowflake側のクエリ履歴から取得できます。

これをSnowflakeに取り込み、どのダッシュボードが、どの時間帯に、どのユーザーに使われているのかを集計することで、「使われ方の可視化ダッシュボード」を作ることができます。

決定権者にとっては、この「メタダッシュボード」が非常に有用です。

どの部門で定着が進んでいるのか、どの部門ではほとんどアクセスされていないのかが一目で分かるため、重点的な支援や改善の優先度を決めやすくなります。

KPIをもとにダッシュボードとデータマートを継続改善する

定着率に関するKPIをモニタリングしたら、その結果をもとに改善サイクルを回します。

利用率が低い部門にはヒアリングや追加トレーニングを行い、利用頻度が少ないダッシュボードは内容や対象ユーザーを見直します。

また、「アクセス数は多いが滞在時間が短い」「ある期間を境に利用が減っている」といった変化が見えた場合は、画面構成やメトリクスの見直し、更新頻度の調整などを検討します。

Snowflakeを使えば、こうした分析と改善のサイクルも同じ基盤上で完結させることができます。

こんにちは、DX攻略部のkanoです。 Snowflakeはクラウド上で動くデータ基盤で、コンピュート(計算)とストレージ(保管)を分離し、使った分だけ支払う「クレジット」課金が特長です。 非常に便利なツールですが、導入する際は[…]

まとめ

Snowflake活用の投資対効果は、基盤そのものの性能や機能だけでなく、「ダッシュボードがどれだけ現場に定着しているか」に大きく左右されます。

ダッシュボードが日々の意思決定や会議の出発点として使われていれば、Snowflakeへの投資は自然と「なくてはならない基盤」として認識されるようになります。

そのためには、ユーザーと意思決定シーンを明確にしたうえでメトリクスを設計し、Snowflake上に共通マートを整え、パフォーマンス・権限・運用・ガバナンスを含めて「使われ続ける仕組み」を用意することが不可欠です。

さらに、利用ログを通じて定着度を測り、フェーズごとに適切なステップで展開していくことで、Snowflake導入のROIは着実に高めていくことができます。

まずは一部門からで構いませんので、「Snowflakeを前提にした、使われるダッシュボード」の成功パターンを作り、それを横展開していくことが、Snowflake活用の投資対効果を最大化する近道と言えるでしょう。

Snowflakeの導入を検討している方は、DX攻略部で紹介している、その他のSnowflakeの記事も参考にしていただければと思います。

そして、DX攻略部では、Snowflake×Streamlitを活用した統合BI基盤構築支援サービスを行っていますので、Snowflake導入を検討している企業様はぜひDX攻略部にご相談ください!